ASD(自閉スペクトラム症)とは、「コミュニケーションがうまく取れない」「人との関わりが苦手」「こだわりがある」といった特性のある障害です。ASD(自閉スペクトラム症)はかつては「自閉症」「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」と呼ばれていた子どもたちも含まれます。

「子どもの発達に気になるところがある」、「自閉症かもしれない」と感じているご家庭に向けて、ASD(自閉スペクトラム症)の診断基準や特徴、特に幼児期~小学校入学前の子どもにはどのような行動や困りごとがあるのか、またその対応方法を解説します。

ASDは、「対人関係や社会的なやりとりの障害」「こだわり行動」という2つの基本特性がある発達障害です。ASDとは自閉スペクトラム症の英語表記である、「Autism Spectrum Disorder=ASD」の頭文字をとったものです。

ASDの基本特性について解説します。

ASDの基本特性の一つは、「対人関係や社会的なやりとりの障害」です。

人との関わりが苦手で、場の空気を読みとり、比喩や皮肉、相手の気持ちや暗黙のルールを理解することとなどの難しさ、言われたことを表面的に受け取ってしまうなど、社会的な場面での困難さが持続することを指します。

ASDのもう一つの基本特性は、「こだわり行動」です。

物の配置、物事の順番、勝敗、自分のやり方への強い固執、興味や関心の極端な偏りなどを指します。こだわりの程度や種類はひとり一人異なります。

そのほかにも、手先が不器用、感覚刺激に過敏・鈍いなどの特性が見られることもあります。

ASDは脳の障害と言われています。

生まれつきの脳の機能になんらかの不具合があるために起こるものと言われており、親のしつけや育て方、本人の性格とは無関係であることが分かっています。

脳の機能の不具合によって起こる障害であるため完全に治るということはなく、対人関係や社会性の困難に対する配慮と、本人の特性にあった環境調整や療育・教育によって、症状の改善や発達の促進が期待できます。

自閉スペクトラム症という診断名が使われるようになったのは、2013年以降のことです。

それまで自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害など診断名が分かれていたものが、2013年に刊行された『DSM-5』以降は境界なく連続したものと捉えられるようになり、「自閉スペクトラム症」が初めて診断名として採用されることになりました。

そして2022年(日本語版は2023年)年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。

ASDの診断基準や、診断方法について解説します。

ASDの特性は、生後2年目(12ヵ月~24ヵ月)に合わられることが多いとされており、早ければ1歳半検診の時に気づかれることもあります。

ただ、ASDの特性が見られるといって、断定することはできません。診断は医療機関のみが行うことができます。

また、すべての病院で発達障害のASDの診断を下せるわけではありません。受診を検討する場合は、大学病院や総合病院、小児科・児童精神科・小児神経科や発達外来などへの相談をしてみましょう。

ASDは、現在ではアメリカ精神医学会が発行している「DMS-5」(「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版)に記されている診断基準を元にしています。

先ほど紹介した「対人関係や社会的なやりとりの障害」「こだわり行動」といった特性による困り事が、

・複数の状況(学校や家庭など)で起きていること

・それにより日常生活や社会生活で大きな影響が出ていること

・6か月以上継続していること

といったことが診断基準として記されています。

ASDの診断方法として、「問診」「行動観察」「心理検査や知能検査」が行われます。その他にも、場合によっては生理学的な検査が行われ、それらの結果をもとに医学的な基準を満たしていると判断されたときに診断されます。

問診では保護者が医師から、子どもの家庭、園、学校などでの普段の様子などを聞かれます。母子手帳や保育園・幼稚園の連絡帳、学校の通知表、普段の様子をメモしたものなどを持っていくといいでしょう。

行動観察では医師が子どもが遊んでいる様子などを観察しASDの特性が現れているかを判断していきます。

心理検査や知能検査では、さまざまなテストによって子どもの発達水準や知能水準、パーソナリティなどを評価を行う検査のことです。「WISC-Ⅳ 知能検査」や「田中ビネー知能検査V」などの種類があり、対象者の年齢などによって使い分けていきます。

このような方法により、ASDの診断が下されます。しかし、通常一度の受診だけで診断が下ることはなく、数日に分けて検査を行って、その結果により総合的に判断します。

ASDは、生まれつき脳の機能に何らかの不具合がある障害です。そのため、完全に治るということはなく、子どもの特性に合わせた「環境調整」や「療育」といった方法により、困り事を軽減していくことを目指します。

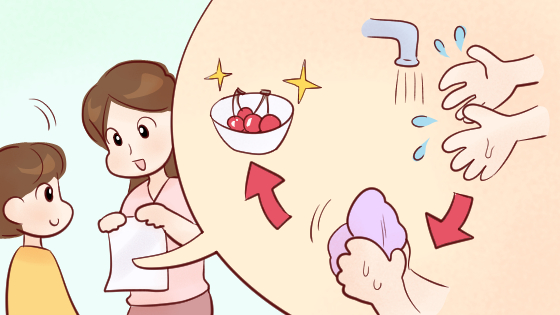

環境調整とは、ASDの子どもの特性に合わせて環境を調整し、困り事が起きないようにすることをいいます。

例えば急な変化に対応するのが難しくパニックになってしまうことのある子どもには、一日の予定を時計のイラストなどを用いて視覚的にわかりやすく伝える、ということがあります。

また、その場に合わせた振る舞いが苦手な子どもには、仕切りなどを使って場所を明確に区別する方法もあります。子ども部屋の中に段ボールなどで、「遊ぶ場所」「勉強場所」「おもちゃを片付ける場所」と明確に分けることで、子ども安心してそれぞれの作業を行うことができるようになります。

療育とは、ASDなど障害のある子ども一人ひとりの障害特性や発達の段階に合わせて、対人関係や学習のサポートを行い、困り事の解消やスムーズな社会参加を促していきます。

療育を受けることができる場所としては「児童発達支援センター」や「児童発達支援事業所」などがあります。こちらは未就学の子どもが対象となっており、小学生~18歳までの子どもは「放課後等デイサービス」が対象となります。

子どものASDのサインや特徴的な行動について、特に発達特性が表れやすいと言われている1歳、2歳、3歳、就学前と年齢別に解説します。ただしそれぞれの年齢段階での行動特徴には個人差もあります。

発達の遅れや気になる行動が見られたり、ASDかもと思ったら、適切なサポートや支援を受けるようにしましょう。

ASDの子どもはどんな困りごとが起こりやすいのか、その対応方法とあわせて解説します。

ここまでASDの子どもの困り事の傾向や対応方法を紹介してきました。

そのほかにも、ASDの子どもは、さまざまな場面で困り事を抱えて不安を感じやすく、自己肯定感が育まれにくいといえます。

「1つのことに集中して取り組むことができる」「行動力がある」など、ASDの特性を子どもの個性ととらえることや、親や周囲の人が特性を理解し、ほめる機会を増やし、自信を感じやすい接し方をすることで達成感や安心感を得ることができます。

無料ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの個性を伸ばす進路って?

ASD(自閉スペクトラム症)向け 個性にあった小学校・中学校選び

子どものASDは、「コミュニケーションがうまく取れない」「人との関わりが苦手」「こだわりがある」といった発達の特性が見られますが、明確な境界線がなく、診断も簡単ではない障害です。

ASDかもと思ったら、適切なサポートや支援を受けることも一つです。

ASDをはじめとする発達障害は、親のしつけや子育てによるものではありません。「自分が悪いのでは」と抱え込まず、周囲の力をうまく借りながら、子どもの長所に目を向けていくようにしましょう。

【監修】井上 雅彦

-2023-08-25T100348.800.png)

-2023-08-25T090635.353.png)

-2023-07-31T231028.004.png)

-2023-07-31T220213.531.png)

無料発達障害のある子どもの保護者向け勉強会

ASD(自閉スペクトラム症)向け

個性にあった小学校・中学校選び