学習障害(LD)の子どもには、どのような特徴があるのでしょうか。学校生活では、授業やテストなど学習が本格化する中、「国語はできるけれど算数がとても苦手」「文字は書けるけれど作文がどうしても書けない」など、知的な遅れはないものの、読み書き、計算などある特定の課題だけがほかと比べて著しく遅れがある場合、学習障害の可能性があります。

ここでは学習障害の具体的な特徴・行動、勉強法などをご紹介していきます。

学習障害(LD)とは、知的発達の遅れがないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力のうち、1つ以上の習得・活用に困難を示す発達障害のことで、LD(Learning ・Disorder)と略されることもあります。

医学的な学習障害(限局性学習症/限局性学習障害)の診断基準と教育的な学習障害の定義は異なりますが、ここでは文部科学省の定義に沿って解説します。

学習障害の種類は主に3つに分類されます。

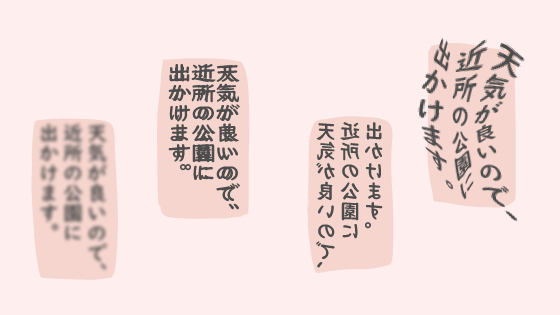

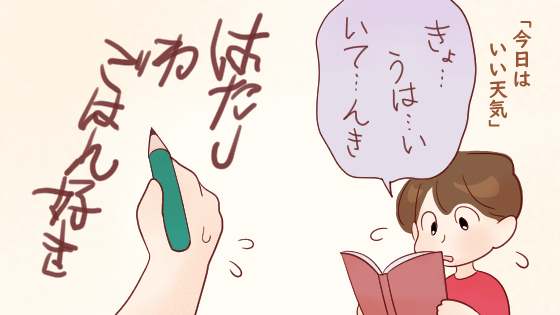

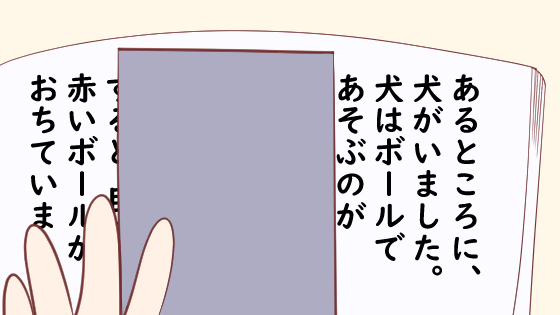

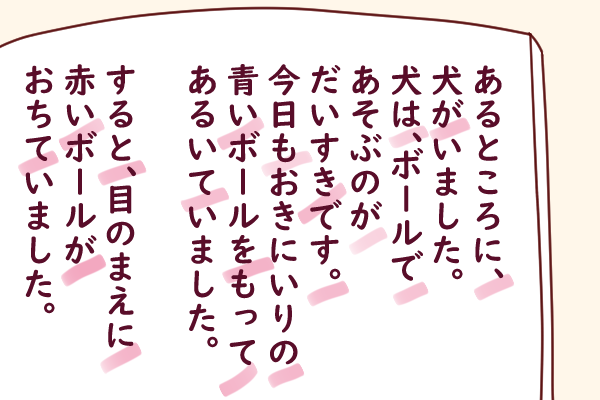

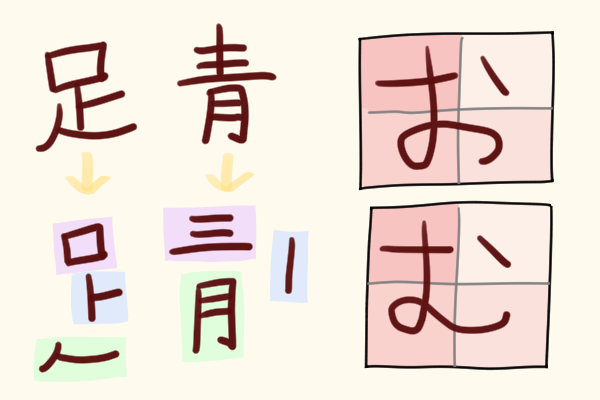

学習障害(LD)の中のディスレクシアとは、「字を読むことに困難がある障害」の通称です。文字の読み方・形を認識することが難しいことが特性にあげられます。

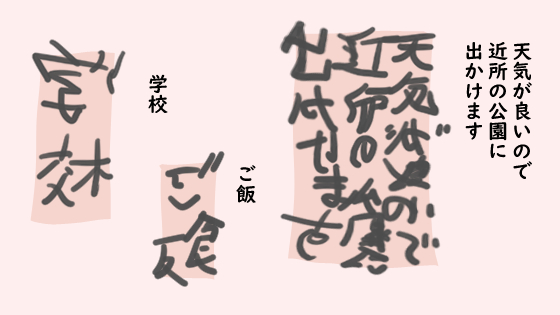

学習障害(LD)の中のディスグラフィアとは、「字を書くことに困難がある障害」の通称です。文字の形が認識しづらく、視覚から得る情報処理の難しさが特性にあげられます。

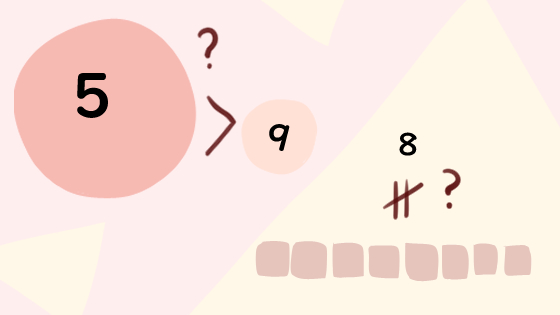

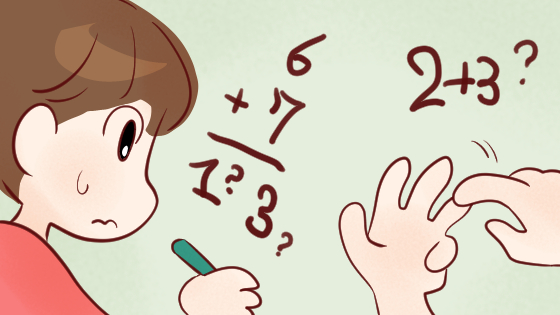

学習障害(LD)の中のディスカリキュアとは、「算数・計算、その場にないものを推論することが困難な障害」の通称です。特性として、順番に数えることはできても数を概念として捉えることが苦手です。

学習障害(LD)の原因は分かっていません。目や耳、皮膚などさまざまな感覚器官を通して入る情報を受容し、整理し、関係づけ、表すという脳機能になんらかの機能障害があると考えられています。

学習障害は生まれ育った家庭や環境、つまり、家庭でのしつけや育て方が原因ではありません。学習障害のある子どもの特性や支援は一人ひとり異なります。環境を整え、学習方法を工夫することで困難を軽減することができます。

学習障害(LD)は小学校に入学して、本格的に学習をするようになってから判明することが多いといわれています。保育園や幼稚園のころは、文字を書いていても鏡文字になることも珍しくなく、計算や漢字も習うこともあまりないため、学習障害の傾向があっても気づく機会が少ないためです。

小学校に通うようになってから「似た文字をいつも間違えてしまう」「数は数えられても計算になるとできなくなる」などの特定の学習だけが苦手という場合は、発達障害の診断ができる病院を受診してみるといいでしょう。

発達障害の診断は予約や紹介状が必要なことがありますので、どの医療機関を受診していいか迷う場合は、かかりつけの小児科、発達障害者支援センター、自治体の障害福祉窓口などに相談してみましょう。

診断の流れは医療機関ごとに異なっていますが、多くはまず問診でどんな学習が苦手なのか、それまでの成育歴や既往症などが聞かれます。

その後、知能検査や発達検査といった心理検査がおこなわれます。場合によっては脳波の検査などで、脳の疾患について確認することもあります。

検査は一日で終わるわけではなく、数日に渡って行われていきます。そして、すべての検査が終わってから問診や各種検査の結果をもとに診断が下されます。

医療機関で診断を受ける場合は、『DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版』に基づいて「限局性学習症/限局性学習障害」という診断名がつくことが多くなっています。

学習障害(LD)の「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力の障害は、単独の場合もあれば、いくつか組み合わされていたり、それぞれ特性傾向の強弱があったりと、タイプは子どもによってさまざまです。

具体的にどのような特徴や困りごとがあるのか、教科やコミュニケーションなど項目別にチェックしてみましょう。

学習障害(LD)には「聞く・話す」ことに偏りがあったり、苦手だったりします。そのため、コミュニケーションにおける困りごとを抱えている場合もあります。

ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)と重複していることもあります。

学習障害(LD)の特性として、運動機能自体の問題はありません。しかし、頭で理解して体を動かすことが苦手な場合があり、運動のほか図画工作や書道なども苦手といった特徴があります。

無料学習障害の子どもにあった進路って?

学習障害・LDのある子の進路選びと

学校での配慮

学習障害(LD)のある子どもが勉強につまづいていたり、困りごとがあったりする場合は、まずは家庭で、「どんなときに困っているか?」など子どもに直接聞いてみることが大切です。

また、家庭から見た子どもの様子を含めて、何に困っているのか具体的に確認した上で、勉強方法の工夫をすることが必要です。以下、具体例をご紹介します。

ここで紹介したのはあくまで一例ですが、学習障害のある子どもの勉強方法は、学齢基準ではなく、その子どもの発達段階に合った課題を設定し、特性に合わせた工夫をすることが大切です。

学習障害(LD)のある子どもが勉強する際の教材や学習サポートについては、子どもの特性に合わせてICTを活用するなどの方法があります。以下、教材の活用例をご紹介します。

2020年度からタブレット端末などを利用する「デジタル教科書」の導入が小中高校でスタートしました。読み上げ機能、文字の拡大表示機能、フリガナ機能、ハイライト機能などがあり、子どもの特性に合う機能や設定にすることでより効果的に学習ができるようになります。

WEBにある学習障害の小学生向けの無料教材を活用することもできます。そのほか、キーボード入力や手書き入力することで、正しい漢字の書き方を学んだり、ノートをとったり、テストを受けたりすることもできます。

板書をノートに書き写すのが苦手な場合、黒板の文字をデジタルカメラやタブレットで撮影し、帰宅後にそれを見ながらゆっくりと書き写すなども工夫の一つです。カメラやタブレットなどを持ち込む場合は、事前に学校の先生と相談しておきましょう。

数を数えるときに指を使う子どもは、自分なりの工夫で指を使っていると考えられます。その場合、例えばそろばんを提案して活用することもできます。そのほか、計算そのものの勉強ではないときに計算機を使うなど、負担を減らすことも工夫の一つとして挙げられます。

無料学習障害の子どもにあった進路って?

学習障害・LDのある子の進路選びと

学校での配慮

前章で解説した「勉強方法の工夫」以外でできる支援(手助け)の方法について解説します。

ここでは学習障害(LD)のある子どもが受けることができる、学校での支援について紹介します。

合理的配慮とは「障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」

とされています。

この場合の「障害」は診断のあるなし関わらず、学校生活や学習に困難がある状態を指します。

学習障害(LD)の合理的配慮の例としては、プリントに書かれている文字を大きくする、フリガナを振る、音声読み上げソフトを使用するなどがあります。また、テストを別室で受けさせてもらう、テスト時間を伸ばしてもらうなども合理的配慮の例として見られます。

先ほど紹介したデジタルカメラやタブレットなどの学習をサポートする電子機器やツールなどの学校での使用許可をもらうことも、合理的配慮といえるでしょう。

他にも、学習障害(LD)による学習の遅れなどで自尊感情が下がっている場合に、成功体験を増やすような活動を促したり、相談や休憩できる場所を作るなどの取り組みもあります。

合理的配慮は学校と相談しながら進めていきます。子どもにどういった配慮が必要か、学校として実現できるかなどを含めて具体的な取り組みを決めていきます。

合理的配慮を希望する場合は、まずは担任や学年主任、スクールカウンセラーなどに相談するようにしましょう。

通級指導教室とは、障害のある子どもに合った授業を受けることができる制度です。

普段は通常の学級で授業を受けていますが、通級指導教室の時間だけ別の授業を受けることになります。

学習障害も通級指導教室の対象となっており、苦手な学習に対して専門的な指導を受けることができます。

通級指導教室はすべての学校に設置されているわけではなく、在籍校にない場合は、通級指導教室の時間だけ他の学校に移動するといったこともあります。

通級指導教室の申請は自治体により異なる場合がありますので、まずは在籍校の担任や学年主任、スクールカウンセラーなどに相談してみるといいでしょう。

小学生の学習障害(LD)は、知的な遅れはないが、読み書き、計算などある特定の課題だけが頑張って勉強しても著しく遅れてしまうことが特徴の一つです。「もしかして、子どもが学習障害かもしれない」と感じたら、学校のスクールカウンセラーや地域の公的専門機関など第三者を頼ったり、相談・検査・診断を受けてみるのも選択肢の一つです。

また、診断が出なくても、相談することで、子どもの困りごとに合わせた勉強方法などの工夫も把握することができます。保護者と学校、専門機関が連携して子どもを支援し、子どもの生きづらさを改善していく環境づくりが大切です。

【監修】井上 雅彦

-2023-08-25T100348.800.png)

-2023-08-25T090635.353.png)

-2023-07-31T231028.004.png)

-2023-07-31T220213.531.png)

無料発達障害のある子どもの保護者向け勉強会

学習障害・LDのある子の進路選びと学校での配慮

参考